"La speranza ci apre gli occhi su ciò che verrà": Byung-Chul Han

EL TIEMPO pubblica una parte del preludio all'ultimo libro del filosofo sudcoreano di origine tedesca Byung-Chul Han, "Lo spirito della speranza" (Herder, 2024), recentemente insignito del Premio Principessa delle Asturie per la comunicazione e le discipline umanistiche.

Lo spettro della paura è in agguato. Ci troviamo costantemente di fronte a scenari apocalittici come pandemie, guerre mondiali o catastrofi climatiche: disastri che ci fanno continuamente pensare alla fine del mondo o alla fine della civiltà umana. Nel 2023, l'Orologio dell'Apocalisse indicava che mancavano novanta secondi alla mezzanotte. Si dice che la lancetta dei minuti non sia mai stata così vicina alle dodici.

Sembra che le apocalissi siano di moda. Ora vengono vendute come se fossero merce: le Apocalissi vendono. E non solo nella vita reale, ma anche nella letteratura e nel cinema, si respira un'atmosfera da fine del mondo. Ad esempio, nel suo racconto The Silence , Don DeLillo racconta la storia di un blackout totale. Anche numerose opere letterarie parlano dell'aumento della temperatura e dell'innalzamento del livello del mare. La narrativa sul clima si è già affermata come nuovo genere letterario. Un altro esempio: il romanzo A Friend of the Earth di TC Boyle ci parla di un cambiamento climatico di dimensioni apocalittiche.

Stiamo attraversando una crisi multipla. Guardiamo con ansia a un futuro cupo. Abbiamo perso la speranza. Passiamo da una crisi all'altra, da una catastrofe all'altra, da un problema all'altro. Con così tanti problemi da risolvere e così tante crisi da gestire, la vita è ridotta alla sopravvivenza. La società della sopravvivenza ansimante è come un malato che cerca con tutti i mezzi di sfuggire a una morte imminente. In una situazione come questa, solo la speranza ci permetterebbe di recuperare una vita in cui vivere è più che sopravvivere. Dispiega tutto un orizzonte di senso, capace di ravvivare e incoraggiare la vita. Lei ci dà il futuro.

Si è diffuso un clima di paura che uccide ogni traccia di speranza. La paura crea un ambiente depressivo. Sentimenti di angoscia e risentimento spingono le persone ad abbracciare il populismo di destra. Fomentano l'odio. Comportano una perdita di solidarietà, cordialità ed empatia. L'aumento della paura e del risentimento porta alla brutalizzazione dell'intera società e, in ultima analisi, diventa una minaccia per la democrazia. Il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama ha giustamente affermato nel suo discorso di addio: la democrazia può cedere quando cediamo alla paura. La democrazia è incompatibile con la paura. Prospera solo in un clima di riconciliazione e dialogo. Chi assolutizza la propria opinione e non ascolta gli altri cessa di essere un cittadino.

La democrazia è incompatibile con la paura. Prospera solo in un clima di riconciliazione e dialogo.

La paura è sempre stata un ottimo strumento di dominio. Rende le persone docili e facili alle estorsioni. In un clima di ansia, le persone non osano esprimere liberamente le proprie opinioni per paura di essere represse. L'incitamento all'odio e i linciaggi digitali, che chiaramente alimentano l'odio, impediscono di esprimere liberamente le proprie opinioni . Oggi abbiamo persino paura di pensare. Sembra che abbiamo perso il coraggio di pensare. E tuttavia, si pensa che quando diventa empatico, si aprano le porte a qualcosa di totalmente diverso. Quando regna la paura, le differenze non osano essere rivelate, quindi si verifica solo una continuazione delle stesse. Prevale il conformismo. La paura chiude le porte a ciò che è diverso. La differenza è inaccessibile alla logica dell'efficienza e della produttività, che è una logica di uguaglianza.

Dove c'è paura, la libertà è impossibile. Paura e libertà sono incompatibili. La paura può trasformare un'intera società in una prigione, può metterla in quarantena. La paura non fa altro che generare segnali di allarme. La speranza, d'altro canto, lascia dietro di sé segnali e indicazioni. La speranza è l'unica cosa che ci spinge a intraprendere il nostro viaggio. Ci dà significato e direzione, mentre la paura rende impossibile andare avanti.

Oggi non abbiamo paura solo dei virus e delle guerre; Anche la paura del cambiamento climatico preoccupa le persone. Gli attivisti per il clima confessano di avere "paura del futuro". La paura ruba il loro futuro. Non c’è dubbio che ci siano ragioni per avere “paura del clima”; questo è innegabile. Ma ciò che è davvero preoccupante è la diffusione del clima di paura. Il problema non è la paura della pandemia, ma la pandemia della paura. Le azioni compiute per paura non sono azioni aperte al futuro. Le azioni hanno bisogno di un orizzonte di significato. Devono essere narrabili. La speranza è eloquente; narra. Al contrario, la paura è negata al linguaggio, esso è incapace di narrare.

Herder Editorial / Prima edizione / 2024 / Distribuito da Siglo Foto: Herder Editorial

Angustia (medio-alto tedesco angest , antico-alto tedesco angust ) originariamente significa, come in latino, "ristrettezza". Reprimendo e bloccando la visione, l'ansia soffoca ogni ampiezza, ogni prospettiva. Chi è angosciato si sente messo alle strette. L'ansia porta con sé una sensazione di prigionia e di costrizione. Quando siamo angosciati, il mondo ci sembra una prigione. Abbiamo chiuso tutte le porte che ci avrebbero condotto fuori. L'ansia impedisce il futuro, chiude le porte a ciò che è possibile, a ciò che è nuovo.

Secondo l'etimologia del termine, la speranza è l'opposto della paura. Il dizionario etimologico di Friedrich Kluge spiega la parola hoffen , "aspettare", come segue: "Quando si vuole vedere oltre o si cerca di vedere meglio, ci si protende in avanti". Speranza significa quindi “guardare lontano, guardare al futuro”. La speranza ci apre gli occhi su ciò che verrà. Il verbo verhoffen , "prendere il vento", ha ancora il significato originario di aspettare, hoffen . Nel gergo venatorio significa "indagare o seguire le tracce della selvaggina seguendo il vento", cioè fermarsi ad ascoltare, seguire di soppiatto, annusare. Ecco perché si dice "il cane prende il vento". Chi aspetta “prende il vento”, cioè guarda dove fermarsi e quale direzione prendere.

La speranza più intima nasce dalla disperazione più profonda. Quanto più profonda è la disperazione, tanto più forte è la speranza. Non è un caso che nella mitologia greca Elpis, la dea della speranza, sia figlia di Nyx, la dea della notte. I fratelli di Elpis sono Tartaro ed Erebo (gli dei dell'oscurità e delle ombre), mentre sua sorella è Eris. Elpis ed Eris sono una famiglia. La speranza è una figura dialettica. La negatività della disperazione è costitutiva della speranza. San Paolo sottolinea anche che la negatività è insita nella speranza:

“Ci rallegriamo anche nelle sofferenze, perché sappiamo che la sofferenza ci dà la forza di perseverare, e questa forza ci fa ottenere l'approvazione di Dio. E l'approvazione di Dio ci dà speranza, una speranza che non delude mai.”

La disperazione e la speranza sono come la valle e la montagna. La negatività della disperazione è insita nella speranza. Così Nietzsche spiega il rapporto dialettico tra speranza e disperazione:

“La speranza è un arcobaleno che si dispiega sulla sorgente della vita, che si riversa giù in una cascata vertiginosa; un arcobaleno inghiottito cento volte dalle acque spumeggianti e rifatto cento volte di nuovo, e che con tenera e bella audacia si erge sopra il torrente, dove il suo ruggito è più selvaggio e pericoloso.”

Non esiste descrizione più accurata della speranza. Ha un'audacia tenera e bella. Chi ha speranza agisce con coraggio e non si lascia confondere dai rigori e dalla durezza della vita. Allo stesso tempo, la speranza ha qualcosa di contemplativo. Si sporge in avanti e tende le orecchie. Possiede la tenerezza della ricettività, che gli conferisce bellezza e fascino.

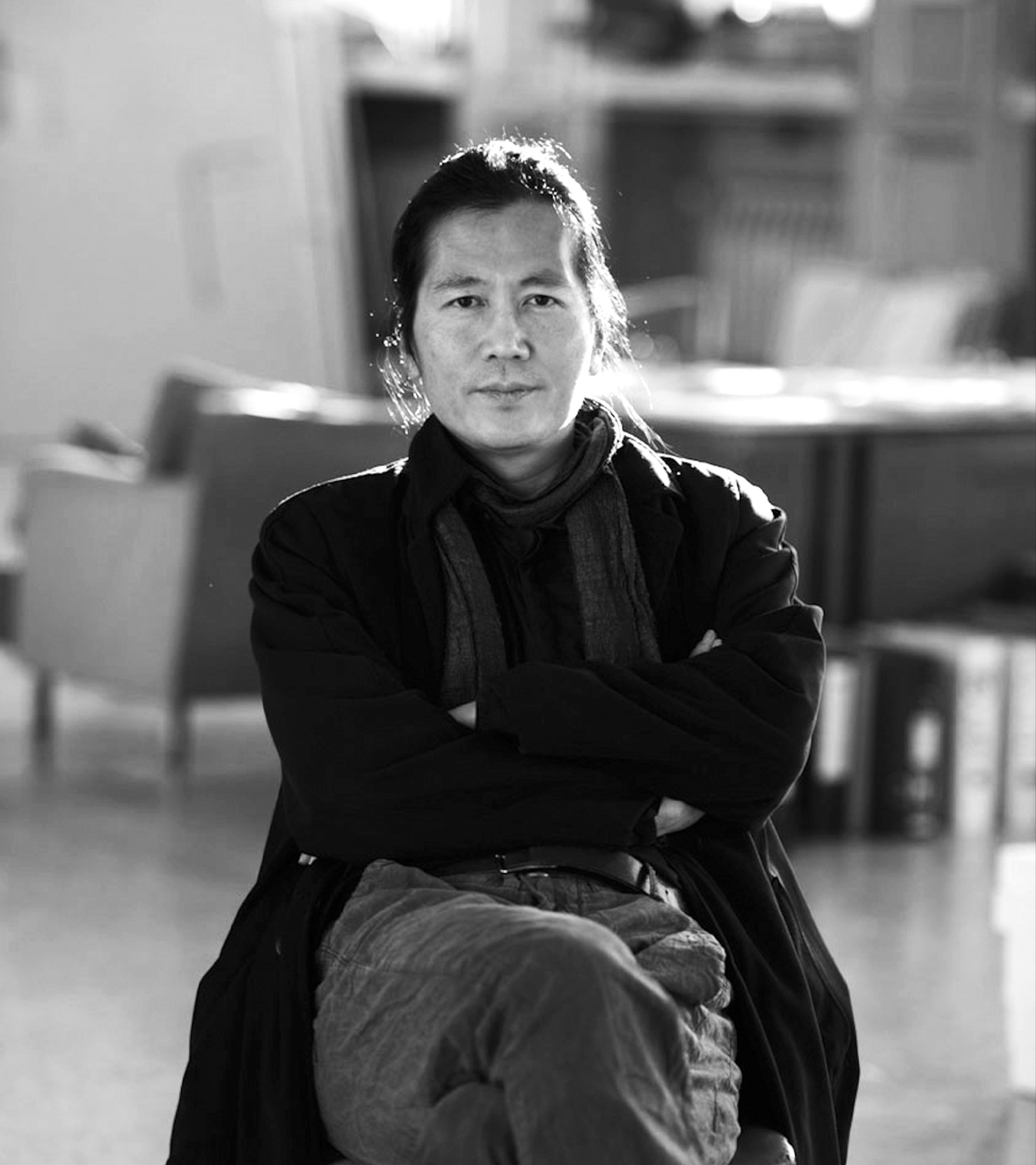

Han ha studiato letteratura tedesca e teologia all'Università di Monaco e filosofia all'Università di Friburgo. Foto: Herder Editorial

Per la giuria del Premio Principessa delle Asturie, il filosofo e saggista tedesco di origine sudcoreana Byung-Chul Han ha interpretato brillantemente le sfide della società tecnologica e, attraverso la sua opera, ha dimostrato una straordinaria capacità di comunicare in modo preciso e diretto "nuove idee che attingono alle tradizioni filosofiche sia orientali che occidentali".

La relazione della giuria sottolinea inoltre che l'analisi di Han è "estremamente fruttuosa e offre spunti su questioni quali la disumanizzazione , la digitalizzazione e l'isolamento degli individui".

È autore di più di una dozzina di titoli, tra cui "La società della fatica" (2010), "La società della trasparenza" (2012), "La salvezza della bellezza" (2015) e "La scomparsa dei rituali" (2020). Nei suoi lavori più recenti ha ampliato il suo approccio critico alla società contemporanea, incorporando riflessioni sulla speranza e sulla contemplazione.

Han ha abbinato la sua carriera di saggista all'insegnamento universitario in Germania, dove ha studiato letteratura tedesca e teologia all'Università di Monaco. Ha lavorato presso l'Università di Basilea (Svizzera, 2000-2012) ed è stato professore di filosofia e studi culturali presso l'Università di belle arti di Berlino , dopo aver insegnato presso la Karlsruhe School of Design.

Il pensatore sudcoreano, che sostiene che le nostre vite sono permeate da iper-trasparenza, iper-consumismo, eccesso di informazione e una positività che porta inevitabilmente a una società della stanchezza, non ha uno smartphone e non va a fare turismo . Ascolta musica analogica e dedica parte del suo tempo alla coltivazione del suo orto, il tutto nel tentativo di ribellarsi al capitalismo, verso il quale è molto critico nel suo lavoro. Secondo lui, la società ha abbandonato la riflessione, il ritiro e la meditazione e, di conseguenza, non valorizza l'individualità.

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F45f%2F3d4%2Fe96%2F45f3d4e96ade16740b3423cf7cd645a5.jpg&w=3840&q=100)